沈阳市浑南区第九初级中学教师指导学生使用AI学习《诗经》。新华社记者 王莹 摄

题:AI赋能数字时代的全民深度阅读

新华社记者房宁、刘艺淳、黄泽晨

在沈阳市浑南区第九初级中学的语文课堂上,学生们正用AI软件与战地通讯《谁是最可爱的人》里的主人公之一马玉祥“对话”。通过智能体设定,知名作家、中外名著的主人公,都能“来”到学生身边,为孩子们答疑解惑。

“在这里,AI既是孩子的‘学习搭子’,也是‘隐形导师’。当孩子对书里的话有疑问,它又能变成‘提问高手’,带着他们一层层向文字深处探究。”浑南九中校长郑君说。

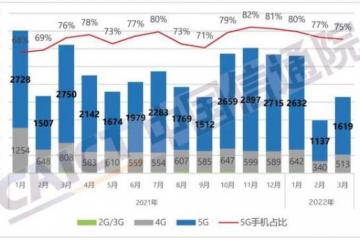

这一场景是AI赋能全民深度阅读的缩影。4月23日是世界读书日,数据显示,2024年中国数字阅读用户规模为6.7亿,同比增长17.52%。阅读资源的普惠和阅读手段的便捷,也带来新的担忧——“快餐式”阅读当道,有思考的深度阅读也许在减少。

但在中国出版协会全民阅读工作委员会主任聂震宁看来,数字技术和深度阅读并非对立。“读者与智能体‘你问我答’的过程中,可以感受到‘空山不见人,但闻人语响’的奇趣。”聂震宁说,当读者充分利用数字技术,在碎片化时间构建起自己的知识库,“人机协同”的深度阅读范式也在建立。

“阅读不是简单的文字输入,而是信息处理能力的系统训练。”知名教育科技公司学而思负责人指出当前教育硬件的核心痛点——大多数产品仅将书籍数字化为静态资源,缺乏对阅读能力的结构化培养。学而思推出“AI伴读”功能,可实时解答疑问、引导思考,帮助孩子从“泛读”转向“精读”。

教育智能硬件正从“知识库”向“深度阅读的引导者”转变,折射着AI时代阅读范式的革新。

“除了带来阅读方式的改变,AI还打破阅读文本的边界,实现深度阅读的增量扩容。”全国高等院校古籍整理研究工作委员会副秘书长吴国武说,古籍的数字化就是典型。

从20世纪80年代用“286”老式计算机辅助古籍整理,到如今AI技术让《四库全书》的天文图谱跃然屏上,吴国武是见证者之一。他说,技术迭代让“养在深闺”的古籍变得触手可及,为建筑、艺术、医学等多个领域带来灵感。

2022年4月印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》,提出“推进古籍数字化”,强调“利用智能化的研究和实践”,加速推动古籍整理利用转型升级。

六个月后,字节跳动和北京大学数字人文研究中心联合打造了“识典古籍”平台,将古籍从纸页“搬”到了网页。

自2022年10月上线以来,“识典古籍”平台已陆续汇集《四库全书》《四部丛刊》等1.8万部古籍,点击次数上亿。近日,“识典古籍”APP上线,古籍更加触手可及。

登录“识典古籍”平台,左侧是破碎泛黄的书页影像,右侧滚动着经AI识别的文字。从图像到可被检索的文字,古籍被研究、阅读和传播的空间变大了。“这背后是文字识别、自动标点、实体识别三大核心技术。”北京字节跳动企业社会责任部古籍项目产品负责人王宇说,AI让机器“读”懂了古文。

“黑色代表算法识别的可信度比较高的字,一般不需要人工再去核对,蓝色则提示疑难字,得对照字形再确认。”华东师范大学中国古典文献学专业博士生刘帅已将古籍整理作为日常,自2024年9月开始,已参与整理191种古籍。

目前,像刘帅一样的“校书官”,在千余所高校里有万余名。这场“文化接力”让近2亿字、1600余种古籍焕发新生,让深度阅读有更多打开方式。

据专家统计,从1949年到2019年,国内共修复整理出版古籍近3.8万种,要将现存古籍全部修复整理出来,可能需要300年时间。

“AI和人相辅相成、共同协作。”在刘帅看来,专业人士进行深度阅读,形成的数据输入给AI,AI继续辅助古籍专家、爱好者进行深度阅读,进而深化认知。

从教多年的郑君认为,数字时代在AI、教师、学生、文本之间形成了一种多元的互动模式,“教师和AI一起帮助孩子把书读厚,再把书读薄。”

从课堂上的智能对话,到古籍里的文化探寻,AI正在更新阅读的边界和深度。在聂震宁看来,全民阅读的目标是人人爱读书、处处可读书、时时有好书,进而塑造一个书香社会。“在AI赋能深度阅读的同时,传统纸书的阅读,还得认真进行下去。”

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。